同じ音を表す「あ」と「ア」。普段何気なく使い分けているけれど、なぜひらがなとカタカナを使い分けるのか考えたことはありますか?この記事では、「あ」と「ア」の使い分けルールから、それぞれが持つ特性、そして実際の使用例まで詳しく解説していきます。正しい使い分けを覚えて、より美しい日本語を書けるようになりましょう。

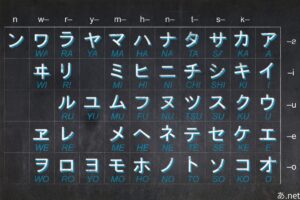

ひらがな「あ」とカタカナ「ア」の基本的な違い

まず最初に、ひらがなの「あ」とカタカナの「ア」の根本的な違いを理解しましょう。どちらも同じ /a/ の音を表しますが、使われる場面や与える印象は大きく異なります。

ひらがなの「あ」は、柔らかく優しい印象を与える文字です。曲線的な字形が特徴で、日本古来の和語や、日常的な表現によく使われます。一方、カタカナの「ア」は直線的で力強い印象があり、外来語や強調表現、学術用語などに使用されることが多いです。

この使い分けは、日本語の豊かな表現力を支える重要な要素となっています。同じ音でも文字を変えることで、読み手に異なる印象を与えることができるのは、日本語ならではの特徴といえるでしょう。

ひらがな「あ」が使われる場面

ひらがなの「あ」は、日本語の中でも最も基本的で頻繁に使われる文字の一つです。主に以下のような場面で使用されます。

和語や日本古来の言葉では、ほぼすべてひらがなの「あ」が使われます。「あなた」「あした」「あたたかい」「あかい」「あおい」など、私たちの日常生活に欠かせない基本的な言葉の多くがひらがなで表記されています。

助詞としての使用も重要です。「私は学校に行く」の「は」や、「本を読む」の「を」と同様に、「あの人が来た」の「が」など、文法的な機能を果たす場合もひらがなが基本となります。

感情表現や感嘆詞でも、ひらがなの「あ」がよく使われます。「あー、疲れた」「あ、そうそう」「ああ、なるほど」など、自然な感情の動きを表現するときには、カタカナよりもひらがなの方が適しています。これは、ひらがなが持つ柔らかさが感情表現にぴったり合うからです。

動詞の活用でも重要な役割を果たします。「歩く」「歩いた」「歩かない」など、語尾変化の部分では基本的にひらがなが使われ、「あ」もその一部として頻繁に登場します。

カタカナ「ア」が使われる場面

カタカナの「ア」は、比較的限定された場面で使用されますが、現代日本語では非常に重要な役割を担っています。

最も代表的な使用場面は外来語です。「アメリカ」「アニメ」「アート」「アイス」「アルバム」など、外国から入ってきた言葉はカタカナで表記するのが一般的です。これは明治時代以降に確立されたルールで、外国由来の言葉であることを視覚的に示す効果があります。

動物名や植物名でも、カタカナが使われることがあります。「アリ」「アヒル」「アジ」などの動物名や、「アサガオ」「アジサイ」などの植物名です。ただし、これらは「蟻」「鯵」「朝顔」「紫陽花」のように漢字で書くこともでき、ひらがなで「あり」「あじ」と書く場合もあります。使い分けは文脈や書き手の意図によって決まります。

擬音語や擬態語でも、カタカナの「ア」が使われることがあります。「アハハ」「アレレ」など、音の響きを強調したい場合や、漫画やアニメなどの表現では、カタカナが選ばれることが多いです。

学術用語や専門用語でも、カタカナが好まれる傾向があります。「アルゴリズム」「アナログ」「アトム」など、科学技術関連の用語では、その専門性を示すためにカタカナが使用されます。

歴史的背景から見る使い分けの発展

ひらがなとカタカナの使い分けには、長い歴史的経緯があります。平安時代に成立したひらがなは、主に女性によって使われ、日記や物語などの文学作品で発達しました。一方、カタカナは僧侶が漢文を読むための補助的な文字として発達したという違いがあります。

明治時代の文明開化により、多くの外来語が日本に入ってきました。この際に、これらの新しい概念を表すためにカタカナが積極的に活用されるようになりました。カタカナが「新しいもの」「外国のもの」を表す文字として定着したのは、この時期の影響が大きいといえます。

戦後の民主化や国際化の進展により、外来語の使用はさらに増加し、カタカナの重要性も高まりました。現代では、IT関連用語やビジネス用語など、新しい分野の専門用語の多くがカタカナで表記されています。

このような歴史的変遷を理解すると、なぜ「あ」と「ア」で使い分けが生まれたのかがよくわかります。それぞれの文字が持つ文化的背景や社会的役割が、現在の使い分けルールの基礎となっているのです。

現代における使い分けの微妙なニュアンス

現代の日本語では、「あ」と「ア」の使い分けがより複雑で微妙になってきています。同じ言葉でも、文脈や書き手の意図によって使い分けられることがあります。

例えば、「あした」と「アシタ」では、全く異なる印象を与えます。ひらがなの「あした」は日常的で親しみやすい表現ですが、カタカナの「アシタ」は未来的で現代的な印象を与えます。広告やキャッチコピーでは、このような効果を狙ってあえてカタカナを使うことがあります。

感嘆詞でも同様の使い分けがあります。「あー、そうなんだ」は自然な驚きや納得を表しますが、「アー、そうなんだ」はより強い驚きや、場合によっては芝居がかった表現として受け取られることがあります。文字の選択一つで、表現のニュアンスが大きく変わるのです。

ビジネスシーンでも、この使い分けは重要です。「アジア」「アメリカ」などの地名は基本的にカタカナですが、親しみやすさを演出したい場合に、あえてひらがなを使うこともあります。ただし、これは一般的ではないため、使用する際は注意が必要です。

デジタル時代の「あ」と「ア」

スマートフォンやパソコンの普及により、「あ」と「ア」の使い分けにも新しい要素が加わっています。日本語入力システムでは、ひらがなモードとカタカナモードの切り替えや、変換機能によって適切な文字を選択できますが、時として意図しない変換が行われることもあります。

SNSやメッセージアプリでは、感情をより強く表現するために、意図的にカタカナを使う場合があります。「アアア」「アー」など、ひらがなよりもインパクトのある表現として使われることが増えています。

また、検索エンジンでの検索語入力では、ひらがなとカタカナで検索結果が異なることがあります。「あめりか」と「アメリカ」では、検索される内容に違いが生じる可能性があるため、デジタル時代においても使い分けの重要性は高まっているといえます。

プログラミングの世界でも、変数名やコメントで日本語を使う場合、ひらがなとカタカナの使い分けが可読性に影響することがあります。国際的なソフトウェア開発では、このような細かな配慮も重要な要素となっています。

教育現場での指導方法

学校教育では、「あ」と「ア」の使い分けをどのように教えているのでしょうか。小学校の国語教育では、まずひらがなを覚え、その後でカタカナを学習するのが一般的です。

ひらがなの「あ」は、文字の形も含めて最初に学ぶことが多く、子どもたちにとって最も親しみやすい文字の一つです。書き順や字形の美しさも重要な学習要素となります。

カタカナの「ア」は、外来語の学習と合わせて教えられることが多いです。「アイス」「アニメ」など、子どもたちの身近な言葉を例に使いながら、カタカナの特徴や使用場面を学習します。

現代の教育では、単純なルール暗記ではなく、それぞれの文字が持つ特性や使われる理由を理解させることに重点が置かれています。文字の使い分けを通じて、日本語の豊かさや表現力を学ぶことが目標とされています。

方言と「あ」「ア」の関係

日本各地の方言においても、「あ」と「ア」の使い分けには興味深い特徴があります。関西弁の「あかん」、東北弁の「あべ」、九州弁の「あいが」など、方言特有の表現は基本的にひらがなで表記されることが多いです。

これは、方言が地域の伝統的な文化と深く結びついており、ひらがなの持つ親しみやすさや温かみが方言の特性とよく合うからだと考えられます。

一方、方言を標準語に翻訳したり、全国に紹介したりする際には、あえてカタカナを使って方言らしさを演出することもあります。この場合、カタカナの持つ「特別感」や「注目度」を活用した表現技法といえるでしょう。

地方の観光パンフレットや特産品の宣伝では、このような効果を狙った文字使いをよく見かけます。地域性を表現する手法としても「あ」と「ア」の使い分けが活用されているのです。

未来の「あ」と「ア」

人工知能や自動翻訳技術の発達により、「あ」と「ア」の使い分けにも新しい課題が生まれています。機械翻訳では、文脈に応じた適切な文字選択が難しく、人間らしい自然な表現を実現するための研究が続けられています。

グローバル化が進む中で、日本語学習者向けの教材でも、「あ」と「ア」の使い分けは重要なトピックとなっています。外国人にとって、同じ音を異なる文字で表記する日本語の特徴は、最初は混乱の原因となりますが、慣れてくると表現の幅が広がる魅力的な要素として認識されます。

将来的には、音声認識技術や文字認識技術の向上により、「あ」と「ア」の使い分けがより自動化される可能性があります。しかし、文字が持つ微妙なニュアンスや表現効果は、人間の感性と深く結びついた要素であり、技術だけでは完全に代替できない部分も多いでしょう。

まとめ:「あ」と「ア」を使い分ける意味

「あ」と「ア」の使い分けは、単純なルールの問題ではありません。それぞれの文字が持つ歴史、文化的背景、表現効果を理解することで、より豊かで美しい日本語を書くことができるようになります。

ひらがなの「あ」は、日本語の温かみや親しみやすさを表現し、カタカナの「ア」は、現代性や国際性、専門性を表現します。この使い分けを意識することで、読み手に与える印象をコントロールし、より効果的なコミュニケーションが可能になります。

デジタル化が進む現代においても、文字が持つ本質的な特性や表現力の重要性は変わりません。むしろ、情報量が増大する中で、適切な文字選択による表現の差別化は、より重要になっているといえるでしょう。

「あ」と「ア」という小さな違いに込められた日本語の深さと美しさ。これからも大切にしていきたい、日本語の魅力的な特徴の一つですね。明日からは、この使い分けを意識して、より表現豊かな日本語を楽しんでみてください。