日本語って不思議ですよね。毎日何気なく使っている言葉の中に、実は海外から来た外来語がたくさん混ざっています。特に「あ」から始まる外来語を見てみると、時代の流れとともに日本人の生活がどう変わってきたのかが見えてくるんです。

今回は、そんな「あ」から始まる外来語がどのように日本に入ってきて、どう変化してきたのかを一緒に見ていきましょう。言葉の歴史を知ると、普段使っている言葉がもっと面白く感じられるはずです。

江戸時代から明治時代──西洋文化との最初の出会い

日本に外来語が本格的に入ってきたのは、江戸時代後期から明治時代にかけてのことでした。鎖国が解かれて西洋との交流が始まると、それまで日本になかった概念や物がどっと押し寄せてきたんです。

「アルコール」という言葉は、実はオランダ語経由で入ってきました。当時の日本にはお酒という概念はあっても、その成分を科学的に説明する言葉がなかったんですね。医学や化学が発展する中で、こうした専門用語が必要になっていきました。アルコール度数という言い方は今でも使われていますし、お酒好きな人なら毎日のように目にする言葉かもしれません。

「アルバム」も明治時代に入ってきた言葉の一つです。写真技術が日本に伝わると同時に、写真を保存する文化も一緒にやってきました。最初は上流階級の人たちだけのものでしたが、徐々に一般の人々にも広がっていきました。今ではスマホの中にデジタルアルバムがある時代ですが、言葉自体は100年以上も使い続けられているんです。

大正から昭和初期──モダンな生活様式の到来

大正デモクラシーの時代になると、都市部を中心に西洋的な生活様式が急速に広まっていきました。この時期に入ってきた「あ」から始まる外来語には、新しいライフスタイルを象徴するものが多かったんです。

「アパート」という住まいの形が登場したのもこの頃です。それまでの日本家屋とは全く違う、洋風の集合住宅が都市部に建ち始めました。当時は「文化住宅」とも呼ばれて、モダンな生活の象徴だったんですね。今では日本中どこにでもあるアパートですが、登場した当初は最先端の住まい方だったわけです。

「アイスクリーム」が日本で売られ始めたのは明治時代でしたが、一般の人々が気軽に楽しめるようになったのは大正から昭和初期にかけてでした。最初は「氷菓子」という和風の名前で呼ばれることもありましたが、次第にアイスクリームという呼び方が定着していきました。夏の風物詩として、今も変わらず愛されている食べ物ですよね。

戦後復興期──アメリカ文化の大量流入

第二次世界大戦後、日本にはアメリカを中心とした外来語が一気に入ってきました。この時期の外来語の特徴は、日常生活に密着したものが多かったことです。

「アイロン」という家電製品は、戦後の生活を大きく変えました。それまでは火のしという道具を使っていた日本人にとって、電気で動くアイロンは画期的な発明でした。洋服が一般的になるにつれて、アイロンがけは日常的な家事の一つになっていったんです。

「アルバイト」はドイツ語由来の言葉ですが、日本で広く使われるようになったのは戦後のことでした。学生が学費や生活費を稼ぐために働くという文化が定着するとともに、この言葉も浸透していきました。今では学生だけでなく、主婦やシニア世代まで幅広い層がアルバイトという働き方を選んでいます。バイトという短縮形も生まれて、完全に日本語の一部になっていますよね。

「アンケート」という言葉もこの時期に一般的になりました。フランス語のenquêteから来ている言葉ですが、市場調査や世論調査が盛んになるにつれて、日常的に使われるようになったんです。今ではネットアンケートという形で、誰もが気軽に意見を発信できる時代になりました。

高度経済成長期──豊かさを象徴する言葉たち

1960年代から70年代にかけての高度経済成長期には、生活が豊かになるとともに、レジャーや趣味に関する外来語が増えていきました。

「アウトドア」という概念が日本に根付いたのもこの頃です。キャンプやハイキングといった野外活動が、家族のレジャーとして人気になっていきました。週末に自然の中で過ごすという欧米スタイルの休日の過ごし方が、日本でも定着していったんですね。

「アクセサリー」という言葉は、ファッションへの関心が高まる中で広まっていきました。それまでは「装飾品」と呼ばれていたものが、もっとカジュアルでおしゃれな響きのある言葉として受け入れられたんです。ネックレス、ピアス、ブレスレットなど、細かいアイテムを指す言葉としてすっかり定着しました。

「アニメ」という言葉が独自の意味を持つようになったのも、この時代の特徴です。もともとはアニメーションの略語でしたが、日本独特のアニメ文化が発展する中で、世界中で「anime」として通じる言葉になっていきました。今では日本を代表する文化の一つとして、海外でも高く評価されていますよね。

バブル期から平成時代──カタカナ語の氾濫

1980年代後半から90年代にかけてのバブル期には、外来語がファッションや流行の一部として大量に使われるようになりました。

「アメニティ」という言葉は、ホテルや旅館で提供される備品を指す言葉として広まりました。シャンプーや歯ブラシなどの細かいサービスを、おしゃれな響きの言葉で表現するようになったんです。今ではビジネスホテルでも当たり前のサービスになっていますね。

「アイデンティティ」という抽象的な概念を表す言葉も、この時期に一般化しました。自分らしさとか個性といった意味で使われるようになって、自己啓発やキャリア形成の文脈でよく聞かれる言葉になりました。

「アカウント」という言葉が日常的に使われるようになったのは、インターネットが普及してからのことです。最初は銀行口座を意味する言葉でしたが、今ではSNSやメールのアカウントという使い方が主流になっています。一人で複数のアカウントを持つのが当たり前の時代になりましたよね。

令和時代──グローバル化とデジタル化の中で

現代の「あ」から始まる外来語は、IT技術やグローバル化と密接に関係しています。

「アプリ」という短縮形は、アプリケーションという長い言葉を日本人が使いやすくしたものです。スマホの普及とともに、誰もが毎日使う言葉になりました。便利なアプリを探すのが趣味という人も多いのではないでしょうか。

「アップデート」は単なるソフトウェアの更新を意味する言葉でしたが、今では自分自身をアップデートするという比喩的な使い方も広まっています。常に新しい知識やスキルを身につけていく必要がある現代社会を象徴する言葉になっているんです。

「アバター」という言葉も、仮想空間やメタバースの発展とともに一般的になってきました。もともとはヒンドゥー教の概念でしたが、デジタル世界での自分の分身を指す言葉として、新しい意味を獲得しています。

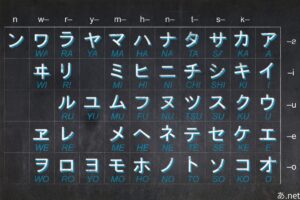

外来語が日本語に溶け込む過程

面白いのは、外来語が日本に入ってくると、独自の変化を遂げることが多いという点です。

例えば「アルバイト」は、もともとドイツ語で「仕事」という意味でしたが、日本では「副業」や「パートタイム労働」という限定的な意味で使われるようになりました。さらに「バイト」という短縮形が生まれて、完全に日本語化しています。

「アイス」という言葉も、アイスクリームの略語として日本独自に発展しました。英語圏では通じない使い方ですが、日本では夏の定番商品として、コンビニでも「アイス」のコーナーがあるほど定着していますよね。

言葉から見える社会の変化

「あ」から始まる外来語の変遷を見ていくと、日本社会がどのように変化してきたのかがよくわかります。科学技術の発展、生活様式の変化、文化の多様化、デジタル化の進展など、時代ごとの特徴が言葉に反映されているんです。

明治時代には西洋の科学や文化を取り入れるための専門用語が多く、戦後はアメリカ文化の影響を受けた日常語が増え、現代ではIT用語やグローバルなビジネス用語が主流になっています。

これからも新しい「あ」から始まる外来語が次々と生まれてくるでしょう。AI、AR、といった略語も、やがては当たり前の日本語として定着していくかもしれません。言葉は生き物のように変化し続けるものなんですね。

外来語を使うことに抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、日本語はもともと柔軟な言語です。漢字も中国から来た外来語ですし、外国の言葉を取り入れながら豊かになってきた歴史があります。「あ」から始まる外来語たちも、これからの日本語を彩る大切な要素になっていくはずです。