1300年前の古代日本人は、「あ」という音をどのように使っていたのでしょうか?日本最古の歌集である万葉集を読み解くと、現代とは少し違った「あ」の世界が見えてきます。今回は、万葉集に登場する「あ」の使われ方を通して、古代日本語の美しさと現代への影響を一緒に探ってみましょう。

万葉集とは?「あ」を知るための基礎知識

万葉集は、7世紀後半から8世紀後半にかけて編纂された日本最古の歌集です。全20巻に約4500首の歌が収められており、天皇から庶民まで、さまざまな身分の人々の歌が収録されています。

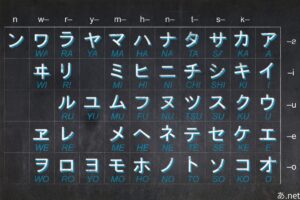

この時代はまだひらがなやカタカナが完成していなかったため、万葉集の歌は漢字を使って日本語の音を表現する「万葉仮名」という方法で書かれています。つまり、現在の「あ」という音は、漢字の「阿」「安」「亜」「愛」などの文字で表現されていたのです。

万葉集を読む面白さは、古代の人々の生活や感情を直接感じられることにあります。恋の歌、自然を愛でる歌、旅の歌、家族への想いを歌ったものなど、人間の普遍的な感情が「あ」の音とともに美しく表現されています。

万葉集における「あ」の音の表記方法

万葉仮名では、「あ」の音を表すために多くの漢字が使われていました。最も頻繁に使われたのは「阿」という文字ですが、「安」「亜」「愛」「足」なども「あ」の音として使用されていました。

興味深いのは、同じ「あ」の音でも、使われる漢字によって微妙にニュアンスが異なることです。「愛」という字を使った場合は恋愛の歌に、「安」という字を使った場合は平和や安らぎを表現する歌によく登場します。古代の歌人たちは、漢字の意味も考慮して「あ」の音を使い分けていた可能性があります。

この時代の文字使いを理解すると、現代の日本語がいかに洗練されているかがよくわかります。ひらがなの「あ」一文字で表現できることを、当時の人々は複雑な漢字の組み合わせで表現していたのです。

恋の歌に込められた「あ」の響き

万葉集には数多くの恋の歌が収められており、その中で「あ」の音は重要な役割を果たしています。特に「愛(あ)」という感情を直接表現する言葉として、この音は頻繁に登場します。

有名な額田王の歌にも「あ」の音が美しく使われています。「茜さす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る」という歌では、「あかねさす(茜さす)」の「あ」が、夕日の美しさと恋心の切なさを同時に表現しています。

恋人を想う気持ちを表現する「あはれ」という言葉も、万葉集には頻繁に登場します。現代の「哀れ」とは少しニュアンスが異なり、古代の「あはれ」は美しいものや愛しいものに対する深い感動を表す言葉でした。この「あ」から始まる感嘆は、日本人の美意識の原点ともいえるでしょう。

自然描写における「あ」の美しい表現

万葉集の自然を詠んだ歌にも、「あ」の音が豊かに使われています。季節の移ろいや美しい風景を表現する際に、「あ」から始まる言葉が効果的に用いられています。

春を表現する「あをによし」という枕詞には、「あ」の音が含まれています。これは奈良の都を修飾する美しい言葉で、青々とした緑や美しい色彩を表現しています。「あを(青)」という色彩語も、現代に通じる美しい表現です。

秋の歌では「あきかぜ(秋風)」「あきつ(秋津)」など、「あ」で始まる季節語が頻繁に登場します。特に「あき(秋)」という言葉は、収穫の季節への感謝や、季節の変化への感慨を込めて使われており、古代から現代まで変わらない日本人の季節感を表しているといえるでしょう。

家族愛を表現する「あ」の温かさ

万葉集には、家族への愛情を歌った作品も多く収められています。特に母親への想いや子どもへの愛情を表現する歌では、「あ」の音が温かい響きを持って使われています。

「あが子(我が子)」「あが君(我が君)」など、親しい人への呼びかけに使われる「あが」という言葉は、現代の「わが」の原型です。この「あ」の音には、親密さや愛情の深さが込められており、読む人の心に直接響く力があります。

山上憶良の貧窮問答歌にも、「あ」の音を使った印象的な表現があります。庶民の生活の厳しさを歌った中でも、家族への愛情は「あ」の音とともに温かく表現されており、時代を超えて変わらない人間の情愛を感じることができます。

旅の歌に現れる「あ」の郷愁

万葉集の時代、多くの人々が都と地方を行き来していました。そのため、旅の歌も数多く残されており、故郷への想いや旅先での感動が「あ」の音とともに歌われています。

「あさぼらけ(朝ぼらけ)」という美しい言葉も、万葉集によく登場します。夜明けの美しさを表現するこの言葉は、旅先で迎える朝の感動や、故郷を想う心情と結びついて使われることが多く、「あ」の音が持つ新鮮さや希望を表現しています。

防人の歌にも「あ」を使った切ない表現が見られます。故郷を離れる男性たちの心情を歌った作品では、「あづま(東)」「あが里(我が里)」など、「あ」の音を通して故郷への愛着が表現されています。

宗教的・精神的な意味を持つ「あ」

万葉集の時代は、仏教が日本に定着し始めた時期でもあります。そのため、宗教的な意味合いを持つ「あ」の使用例も見ることができます。

仏教用語として使われる「阿弥陀(あみだ)」の「阿」は、宇宙の根本原理を表す音とされています。万葉集にも、この宗教的な意味合いを背景とした「あ」の使用例があり、古代日本人の精神世界の深さを感じることができます。

また、神道の祝詞や呪文的な表現にも「あ」の音が重要な役割を果たしています。古代の人々にとって、「あ」は単なる音ではなく、神聖な力を持つ音として認識されていた可能性があります。

万葉集の「あ」が現代日本語に与えた影響

万葉集で使われた「あ」の表現は、現代の日本語にも大きな影響を与えています。古代から使われ続けている「あ」で始まる言葉は、現在でも私たちの日常に深く根ざしています。

「あはれ」という感嘆は、現代の「ああ」「あー」という感嘆詞の原型といえます。感動や驚き、悲しみなどの感情を「あ」の音で表現する習慣は、万葉集の時代から連綿と続いているのです。

季節を表現する「あき(秋)」「あさ(朝)」、色彩を表す「あか(赤)」「あを(青)」なども、万葉集の時代から基本的に変わらずに使われ続けています。これらの言葉を通して、古代と現代の日本人が同じ美意識を共有していることがわかります。

万葉集研究における「あ」の重要性

現代の万葉集研究において、「あ」の音の分析は重要な研究テーマの一つとなっています。古代日本語の音韻体系を理解するためには、「あ」をはじめとする母音の研究が欠かせません。

万葉仮名で使われた漢字の選択基準を調べることで、当時の人々の言語感覚や美意識を知ることができます。同じ「あ」の音でも、なぜその場面でその漢字が選ばれたのかを分析することで、古代日本人の繊細な表現力が明らかになります。

また、方言研究においても万葉集の「あ」は重要な手がかりとなります。現代各地の方言に残る「あ」の音の特徴を万葉集と比較することで、日本語の地域的変化や歴史的変遷を解明する手がかりが得られるのです。

現代人が万葉集の「あ」から学べること

万葉集の「あ」の使われ方を学ぶことで、現代の私たちも多くのことを得ることができます。まず、言葉の豊かな表現力について考え直すきっかけになります。

古代の歌人たちは、限られた文字数の中で深い感情や美しい情景を表現していました。その技法を学ぶことで、現代の私たちもより豊かで美しい日本語を使えるようになるでしょう。

また、万葉集の「あ」を通して、日本語の音の美しさを再発見することができます。現代の忙しい生活の中で忘れがちな、言葉の音が持つ情緒や響きの美しさを、古代の歌から学ぶことは大きな価値があります。

万葉集の「あ」を現代に活かす方法

万葉集で学んだ「あ」の表現技法は、現代の文章作成や創作活動にも活かすことができます。特に、感情表現や情景描写において、「あ」の音が持つ特性を意識することで、より印象的な表現が可能になります。

短歌や俳句などの短詩型文学においては、万葉集の「あ」の使い方は直接的に参考になります。限られた音数の中で最大の表現効果を得るための技法として、古代の歌人たちの工夫を学ぶことは非常に有意義です。

日常会話においても、万葉集の「あ」から学んだ表現の豊かさを活かすことができます。感嘆や驚きを表現する際に、「あ」の音の持つ自然な美しさを意識することで、より心に響く表現ができるようになるでしょう。

まとめ:万葉集が教える「あ」の永遠の魅力

万葉集に登場する「あ」の使われ方を探ることで、この音が持つ普遍的な美しさと表現力を再発見することができました。1300年前の古代日本人も、現代の私たちも、「あ」という音に込める感情や想いには共通するものがあります。

恋愛感情、自然への愛着、家族への愛情、故郷への想い、そして人生への感慨。これらの人間の根本的な感情を表現する際に、「あ」の音は古代から現代まで重要な役割を果たし続けています。

万葉集の研究を通して、「あ」は単なる音ではなく、日本人の心の奥深くに根ざした文化的・精神的な象徴であることがわかります。この美しい音の伝統を受け継ぎ、現代に活かしていくことは、私たちの大切な使命といえるでしょう。

古代の歌人たちが「あ」に込めた想いや技法を学び、現代の表現に活かしていく。そんな文化の継承と発展が、「あ」という音の永遠の魅力を証明しているのです。明日からは、万葉集で学んだ「あ」の美しさを意識して、より豊かな日本語表現を楽しんでみてください。