こんにちは!「あ」の漢字の世界を一緒に探求している皆さん。

「『あ』と読む漢字シリーズ」第3回は、「亞」という漢字にスポットを当てます。

「あれ?これって前回の『亜』と同じじゃないの?」と思われた方、するどい観察力です!確かに「亞」は「亜」の旧字体なのですが、実はこの二つの文字には深い歴史と、それぞれ独特の魅力があるんです。

現代では「亜」の方をよく見かけますが、「亞」という旧字体にも知れば知るほど興味深い世界が広がっています。書道や古典文学、そして現代でも名前に使われるこの美しい文字について、今回はじっくりと探ってみましょう。

「亞」と「亜」の微妙で興味深い関係

同じ意味、異なる歴史

「亞」と「亜」は基本的に同じ意味を持つ漢字です。どちらも「次ぐ」「二番目」「準ずる」という意味で使われます。

しかし、この二つの文字が辿ってきた歴史は実に興味深いものがあります。漢字制限政策の中で生まれた複雑な経緯があるのです。

戦後の漢字政策における攻防

昭和21年の当用漢字表制定時には、実は「亞」の方が採用されていました。新字体の「亜」ではなく、伝統的な「亞」が正式な漢字として認められていたのです。

ところが、その後の字体整理の過程で「亜」が標準的な字体となり、「亞」は旧字体として扱われるようになりました。現在では「亜」が常用漢字、「亞」が人名用漢字として、両方とも子どもの名前に使えるという状況になっています。

「亞」の字形の美しさと象形的意味

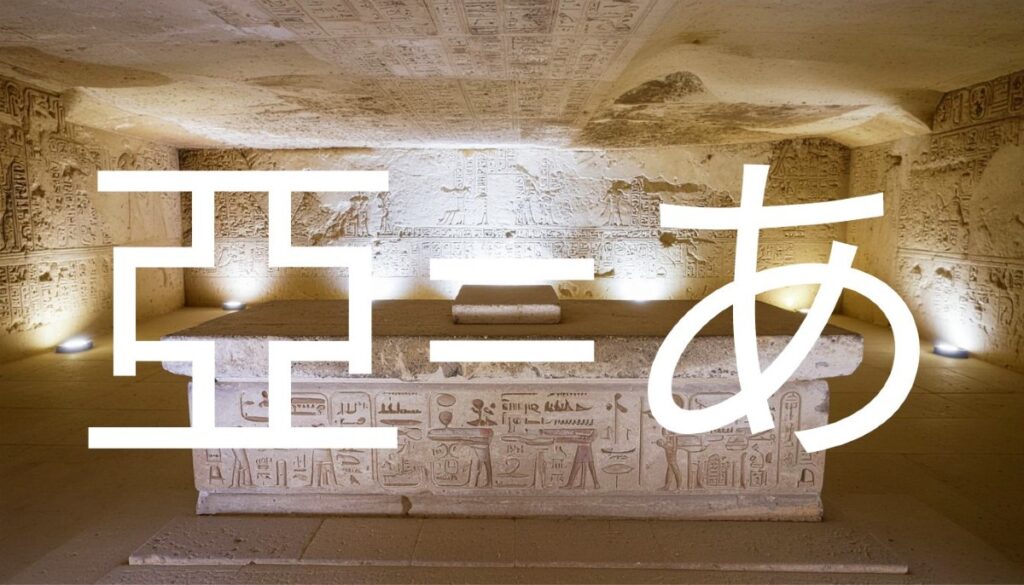

古代墓室の神秘的な形

「亞」の字形を詳しく見てみましょう。この文字は古代の陵墓の墓室を上から見た平面形を表している象形文字です。

中央の十字に似た部分は、実は古代の王や貴族の墓の構造を表現しています。四角く掘り下げられた墓室の中に、十字状の通路や区画があった様子を文字にしたものなのです。

神聖な儀式との関わり

古代において、この墓室での儀礼を司る聖職者は、王に次ぐ重要な地位にありました。このことから「次ぐ」「二番目」という意味が生まれたとされています。

つまり「亞」という文字には、古代の宗教的・社会的秩序が反映されているのです。単なる「二番目」という意味ではなく、「神聖な役割を担う重要な地位」という尊い意味も込められているわけですね。

「亞」の読み方と意味と基本情報

基本的な読み方

「亞」の読み方は「亜」と基本的に同じです。

音読み:

- 「ア」

訓読み:

- 「つぐ」

- 「つぎ」

- 「はふり」(古い読み方で、葬祭を司る人という意味)

「はふり」という読み方は現代ではほとんど使われませんが、古典や歴史的文献では見かけることがあります。

古典文学での使用例

古い文献や漢詩、書道作品などでは「亞」の字をよく見かけます。格調高い文章や芸術作品では、新字体よりも旧字体の方が好まれる傾向があるからです。

特に書道の世界では、「亞」の複雑で美しい字形が表現力豊かな作品を生み出すために重宝されています。

現代における「亞」の活用

名前での使用が可能

現在でも「亞」は人名用漢字として認められているため、子どもの名前に使うことができます。「亜美」の代わりに「亞美」、「優亜」の代わりに「優亞」と書くことも可能です。

旧字体を使うことで、より伝統的で格式高い印象を与えることができるでしょう。ただし、日常生活では新字体で書かれることが多いので、読み間違いを避けるために両方の字体を併記することもあります。

芸術・文化分野での重宝ぶり

書道、篆刻、看板文字など、芸術性や伝統性を重視する分野では「亞」がよく使われます。特に中国系の料理店や骨董店などの看板では、「亞」の字を見かけることがありますね。

また、学術論文や歴史研究においても、古典を引用する際には原文の字体である「亞」がそのまま使われることがあります。

「亞」の書き方とコツ

複雑な構造を理解する

「亞」は「亜」よりも画数が多く(8画)、書くのがやや複雑です。しかし、構造を理解すれば美しく書くことができます。

中央の十字部分をバランスよく配置し、外枠との調和を取ることが重要です。全体の重心を中央に置くことを意識しましょう。

書道での表現技法

書道で「亞」を書く際は、その歴史的な重みと神秘性を表現することができます。太く力強い線で古代の威厳を表現したり、繊細な線で美しさを強調したりと、様々な表現が可能です。

楷書では端正に、行書では流麗に、草書では豪快に。それぞれの書体で「亞」の持つ魅力を引き出すことができるでしょう。

中国語圏での「亞」

繁体字として現役

中国の台湾や香港、マカオなどでは、繁体字として「亞」が現在でも使われています。「亞洲(アジア)」「亞美(亜美)」など、日常的に目にする文字です。

文化的な重要性

中華文化圏では、伝統的な価値観や美意識を重視する文脈で「亞」がよく使われます。古典的な店名、人名、地名などで頻繁に見かけることができるでしょう。

「亞」が教えてくれる漢字の奥深さ

文字の変遷の歴史

「亞」から「亜」への変化は、漢字が時代とともにどのように変化してきたかを示す貴重な例です。実用性を重視して簡略化される一方で、伝統的な美しさも保持されているのです。

使い分けの美学

現代では「亜」と「亞」を場面に応じて使い分けることができます。公式文書では「亜」、芸術作品では「亞」というように、用途に応じた選択が可能なのです。

これは日本語の豊かさの表れでもありますね。

「亞」にまつわる文化的な話題

東アジア文化圏での共通性

「亞」は中国、日本、韓国など、東アジア漢字文化圏で共通して理解される文字です。文化交流や学術交流において、この共通性は大きな意味を持ちます。

書道界での地位

特に書道の世界では、「亞」は表現力豊かな文字として高く評価されています。複雑な構造が生み出す陰影や線の交錯が、作品に深みを与えてくれるのです。

「亞」と現代技術

デジタル時代の課題

コンピューターやスマートフォンでは、「亞」を入力するのがやや面倒な場合があります。しかし、Unicode規格により、デジタル環境でも正しく表示・使用できるようになっています。

フォントデザインでの配慮

多くのフォントで「亞」は美しくデザインされており、デジタル文書でも伝統的な美しさを保つことができます。

学習者への アドバイス

両方覚える価値

「亜」と「亞」、両方の字体を覚えておくことは文化的教養を深めることにつながります。古典を読む際や、芸術作品を鑑賞する際に、その知識が活かされるでしょう。

使い分けの知識

どんな場面でどちらを使うべきかを知っていると、より適切で洗練された文章を書くことができます。

まとめ:「亞」という文字の真価

今回は旧字体「亞」について詳しく見てきました。

新字体の「亜」と同じ意味を持ちながらも、「亞」にはより深い歴史性と芸術性が込められています。古代の墓室から始まった象形文字が、現代でも美しい文字として愛され続けているのです。

戦後の漢字政策の中で複雑な変遷を辿りながらも、伝統と革新の両方を大切にする日本語の豊かさを「亞」は体現しています。

書道を学ぶ方、古典に親しむ方、そして美しい文字に魅力を感じる方にとって、「亞」は特別な意味を持つ文字といえるでしょう。

次回の「『あ』と読む漢字シリーズ」では、また違った角度から「あ」の世界を探求していきます。漢字の世界には、まだまだ発見すべき魅力がたくさん隠れています。

皆さんも古い文献や看板などで「亞」の字を見かけたら、今回学んだその深い歴史に思いを馳せてみてください。きっと文字がより身近で愛おしいものに感じられるはずです。

「あ」の探求は続きます。一緒に漢字の美しい世界を歩んでいきましょう!