日本人なら誰でも知っている「あいうえお」の並び順。でも、なぜ「あ」が最初にくるのか考えたことはありますか?この当たり前すぎて疑問に思わない「あ」の特別な位置について、今日は一緒に探ってみましょう。実は、この並び順には深い理由と驚くべき秘密が隠されているんです。

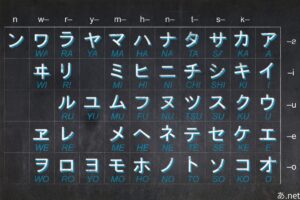

五十音図の誕生と「あ」の特別な地位

五十音図の歴史を辿ると、平安時代にその原型が作られたことがわかります。当時の学者たちは、日本語の音を体系的に整理する必要に迫られていました。そこで生まれたのが、現在私たちが使っている五十音図の基本的な構造です。

「あ」が最初に配置されたのは、音韻学的に最も基本的な音だからという理由があります。人間が発音できる音の中で、「あ」は最も口の形が自然で、無理のない状態で発することができる音なのです。赤ちゃんが最初に発する音も「あー」であることが多いのは、偶然ではありません。

古代インドのサンスクリット語でも、アルファベットの順序でも、開口音である「あ」に相当する音が最初に配置されることが多く、これは人類共通の音韻的直感と言えるでしょう。日本の五十音図も、この自然な原理に基づいて作られているのです。

音韻学から見た「あ」の重要性

音韻学の観点から「あ」を分析すると、この音の特殊性がよくわかります。「あ」は母音の中でも中央母音と呼ばれ、口の奥から前、上から下のちょうど中央に位置する音です。他の母音「い」「う」「え」「お」は、すべてこの「あ」を基準として相対的に位置づけられています。

つまり、「あ」は日本語の音体系の中心軸となる基準点の役割を果たしているのです。これは建物の基礎のようなもので、「あ」がしっかりと定まっているからこそ、他の音もきちんと整理できるというわけです。

実際に声に出して「あいうえお」と言ってみてください。「あ」から始まることで、自然な口の動きで他の母音へとスムーズに移行できることがわかるはずです。これが「あ」が最初に来る音韻学的な理由の一つです。

仏教文化の影響と悉曇文字

五十音図の成立には、仏教文化の影響も大きく関わっています。平安時代の僧侶たちは、サンスクリット語を学ぶために悉曇文字という文字体系を研究していました。この悉曇文字の配列が、日本の五十音図の原型となったと考えられています。

悉曇文字でも、開口音である「あ」に相当する音が最初に配置されていました。仏教の教えでは、「あ」の音には特別な意味があり、宇宙の根本原理を表すとされていました。日本の五十音図にも、この宗教的・哲学的な意味合いが反映されている可能性があります。

空海などの高僧が悉曇文字を日本に持ち帰り、それが日本語の音韻研究に大きな影響を与えました。現在の「あいうえお」順は、こうした国際的な学問交流の成果でもあるのです。

「あ」から始まる言葉の豊かさ

「あ」で始まる日本語の言葉を考えてみると、その豊富さに驚かされます。「愛」「朝」「雨」「青」「赤」「秋」「暖かい」「明るい」「ありがとう」「あなた」「明日」など、日常生活に欠かせない重要な言葉がたくさんあります。

これらの言葉には共通した特徴があります。多くが基本的で原始的な概念を表しており、人間の生活にとって根本的に重要なものばかりです。色を表す「青」「赤」、時間を表す「朝」「秋」、感情を表す「愛」「ありがとう」など、「あ」で始まる言葉は人間の基本的な認識や感情と深く結びついていることがわかります。

言語学的に見ると、「あ」で始まる言葉が多いのは、この音が発しやすく覚えやすいため、古くから使われ続けてきたからだと考えられています。つまり、「あ」で始まる言葉の多さも、「あ」が五十音図の最初に配置される理由の一つなのです。

各地の方言に見る「あ」の普遍性

日本各地の方言を調べてみると、「あ」で始まる言葉の重要性は全国共通であることがわかります。関西弁の「あかん」、東北弁の「あべ」、九州弁の「あたらしか」など、どの地域でも「あ」で始まる特徴的な表現があります。

これは「あ」という音が、方言の違いを超えて日本人にとって親しみやすく、表現力豊かな音であることを示しています。地域が違っても「あ」の重要性は変わらないという事実は、「あ」が日本語の根幹を支える音であることの証拠でもあります。

また、感嘆詞としての「あ!」も全国共通です。驚いたとき、気づいたとき、感動したときに自然と発する「あ」の音は、地域差がほとんどありません。これも「あ」が人間の自然な感情表現と深く結びついていることを物語っています。

子どもの言語習得と「あ」の役割

子どもが言葉を覚える過程でも、「あ」の重要性は明らかです。多くの子どもが最初に発する音は「あー」や「まー」ですが、「あ」の音は特に早い段階で安定して発音できるようになります。

ひらがなを覚えるときも、「あ」から教えることが一般的です。これは単に五十音図の順番だからというだけでなく、「あ」の字形が比較的シンプルで覚えやすく、音も発しやすいからです。子どもの学習において、「あ」は言語習得の入り口として重要な役割を果たしています。

幼児向けの絵本でも、「あ」から始まる言葉は頻繁に使われます。「あひる」「あり」「あめ」など、子どもにとって身近で理解しやすい単語が多いのも、「あ」で始まる言葉の特徴です。

現代デジタル社会での「あ」の地位

コンピューターやスマートフォンの普及により、「あ」の重要性はさらに高まっています。日本語入力システムでは、ローマ字入力でもかな入力でも、「あ」は最も基本的な入力として位置づけられています。

検索エンジンでも、「あ」で始まる検索語は非常に多く、デジタル時代においても「あ」の優先順位は変わらないことがわかります。辞書アプリやデータベースでも、「あ」から始まる項目が最初に表示されるのは当然のこととして受け入れられています。

また、プログラミングの世界でも、変数名やファイル名に「a」を使うことが多く、アルファベットの「A」が最初に来るのと同様に、日本語圏では「あ」が基準点として機能しています。

「あ」の哲学的・精神的意味

「あ」という音には、哲学的・精神的な深い意味も込められています。仏教では「阿」の字で表される「あ」の音は、宇宙の始まりや根本原理を象徴するとされています。真言宗の「阿字観」という瞑想法では、「あ」の音と文字に深い精神性を見出しています。

日本の伝統文化においても、「あ」は始まりや出発点を表す重要な概念です。「あ」から始まることで、すべてが始まるという考え方は、日本人の精神性に深く根ざしています。

現代でも、新しいプロジェクトを始めるときや何かを学び始めるときに、「あ」から始める感覚は私たちの中に残っています。これは単なる順序の問題を超えた、文化的・精神的な意味を持っているのです。

国際比較:他言語の文字順序との違い

世界の他の言語と比較してみると、日本語の「あ」が最初に来る理由がより明確になります。英語のアルファベットは「A, B, C…」の順序ですが、これも「A」が最も基本的な母音だからです。ギリシャ語の「アルファ、ベータ、ガンマ…」も同様の原理に基づいています。

しかし、日本語の五十音図は他の言語と比べて、音韻学的により体系的に整理されているという特徴があります。「あいうえお」の母音体系は、世界的に見ても非常に整然としているのです。

韓国語のハングルや中国語の拼音でも、それぞれ独自の順序がありますが、日本語の五十音図ほど音韻学的に完成された体系は珍しいとされています。これは、「あ」から始まる日本語の文字体系の優秀さを物語っています。

現代における「あ」の新たな役割

現代社会では、「あ」に新しい役割も加わっています。SNSやメッセージアプリでは、「あ」ひとつで驚きや共感を表現することが一般的になりました。「あー」「あああ」のように「あ」を重ねることで、感情の強さを表現する新しい文法も生まれています。

ビジネスの世界でも、プレゼンテーションや企画書で「あ行から始める」という発想は、聞き手にとって理解しやすい構成として重視されています。「あ」から始めることで、相手に親しみやすさと安心感を与える効果があることが認識されています。

また、外国人向けの日本語教育でも、「あ」から教えることで学習者の負担を軽減し、日本語への親しみを育てる効果があることがわかっています。

まとめ:「あ」が担う日本語の未来

「あ」が五十音図の最初に位置する理由は、単純な偶然ではありません。音韻学的な合理性、歴史的な経緯、文化的な意味、そして実用的な効果など、多層的な理由が重なっています。

これからも「あ」は、日本語の入り口として、コミュニケーションの基点として、そして文化の象徴として重要な役割を果たし続けるでしょう。「あ」という小さな文字に込められた深い意味を理解することで、日本語の豊かさをより深く感じることができるのです。

デジタル化が進む現代においても、「あ」の重要性は変わりません。むしろ、国際化が進む中で、日本語の特徴を象徴する「あ」の価値はますます高まっているとも言えるでしょう。

私たちが当たり前のように使っている「あ」から始まる五十音図。その背後にある深い知恵と文化的な蓄積を知ることで、日本語への愛着がより一層深まることを願っています。明日からは、「あ」という文字を見るたびに、その特別な意味を思い出してもらえるかもしれませんね。